講座の内容と日程

みんなの日 ~教養講座~ - 自由学園 リビングアカデミー(45歳以上の方々の学校)

みんなの日 ~教養講座~ - 45歳以上の方々の学校【自由学園 リビングアカデミー】

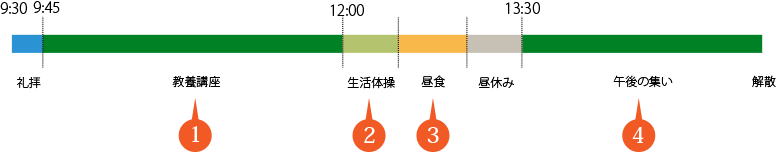

「みんなの日」の一日

1

教養講座

教養講座では、「みんなの日」(毎月1回、原則土曜日)の午前中に、私たちの身近にあるテーマをとりあげて、その分野の専門的な知見を有する講師から講義を受けます。また、講師との質疑を交え語り合うことで、関心を持っていたことを深め、また新しい分野についての知識を広げます。

2

生活体操

昼食前に軽く体をほぐします。

3

昼食

全員が一緒にいただきます。

仲間と話す大切なひとときです。

交替で配膳、

片づけをします。

4

午後の集い

午後は、 皆の関心あるテーマを探して、学生同士の交流や家族間の懇親などさまざまな活動をします。

2024年度「みんなの日」 始業式

4月20日(土)

2024年度「みんなの日」 全員参加の「教養講座」と「午後の集い」

| 開催日 | 5月18日(土)、6月15日(土)、7月13日(土)、9月7日(土)、10月19日(金)、11月16日(土)、12月21日(土)、1月18日(土)、2月15日(土)、3月29日(土) |

|---|

2024年度「みんなの日」 教養講座 年間予定

5月18日(土)

野口 京子 文化学園大学名誉教授・日本健康心理学研究所所長

人生の楽しみは後半にあり!それぞれが思い描く“幸齢期” を過ごせるように、今から、自分の感情・思考・行動の傾向を知り、健康の3つの要素となる心と身体と人間関係を強化しながら調和させて、ストレス対処力と自己効力感を高めていきましょう。

早稲田大学大学院心理学専攻修士課程修了。コロンビア大学大学院社会福祉学研究科修了。M・S・W。北里大学にて博士(保健学)。現在文化学園大学名誉教授。日本健康心理学研究所所長。公益社団法人全国少年警察ボランティア協会理事。地域の健康教育実践や少年健全育成委員会委員等。主な著書に『健康心理学』『楽しそうにいきている人の習慣術』他多数。

6月15日(土)

藤原 章生 ノンフィクション作家

初めての海外は23歳のインドヒマラヤ遠征でした。もっと世界を見たいという願いが叶い、アフリカ、南米、欧州に16年ほど滞在しました。その経験から考えたのが新刊「差別の教室」です。講演では差別を含め、海外で学んだ人の心について話します。

北海道大工学部卒業後、エンジニアを経て毎日新聞入社。南アフリカ、メキシコ、イタリアに駐在し64カ国で執筆。人物ルポ、世相を得意とする。

2005年に『絵はがきにされた少年』で第3回開高健ノンフィクション賞受賞。毎日新聞夕刊ワイド面に「イマジン~チリの息子と考えた」など連載読み物を執筆。『資本主義の「終わりのはじまり」』『ぶらっとヒマラヤ』『差別の教室』など著書多数。2024年4月までアフリカに長期滞在。

7月13日(土)

高橋 和也 自由学園 最高学部長

自由学園は1921年に羽仁吉一・もと子夫妻によって創立され、2021年に創立100周年を迎えました。お2人の理念と実践は今この時代にもなお新しく革新的です。しかもその学校構想は創立の10数年前に遡り、そこではすでに生涯教育の学びの場も構想されていました。若き日の羽仁夫妻の歩みと自由学園の教育についてお話しさせていただきます。

1961年、埼玉県生まれ。自由学園最高学部卒業、早稲田大学大学院教育学研究科修了。世界新教育学会、日本ホリスティック教育/ケア学会、日本シチズンシップ教育フォーラム所属。2016年4月より自由学園 学園長

9月7日(土)

奈良 忠寿 自由学園最高学部 准教授

自由学園南沢キャンパスには縄文時代の遺跡が埋まっています。そこでの生活はどんなだったのか?縄文時代と自由学園遺跡の特徴は何でしょうか。

1975年生まれ。東京都出身。明治大学大学院博士前期課程修了。自由学園最高学部准教授。東久留米市文化財保護審議会委員。大学在学中から東久留米市の遺跡調査に関わり、現在は自由学園最高学部生とともに自由学園南遺跡の研究を続けている。

10月19日(土)

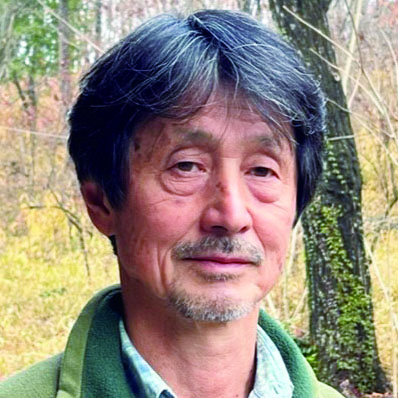

岡田 淳 認定NPO法人アースマンシップ 代表理事

便利さに囲まれた現代人がよりよく生きるためには自然とつながることがその鍵となります。

古来から大自然の中で生きてきた先住民たちが伝える知恵と技術にはそのヒントが隠されています。

今日の地球を見据えつつ、身近なところから実践できることをご紹介します。

幼少期より自然に親しみ、中学生以降は自然保護にも関心をもつ。

自由学園卒業後カリフォルニア州立大学、ユタ州立大学にて環境学を学ぶ。同大学卒業後、数多くの大自然や多民族との生活を経験。

帰国後、公私機関の環境教育や自然環境の専門学校設立に参加、カリキュラム作成・実習指導をする。

現在は「認定NPO法人アースマンシップ」代表理事。山梨、奥多摩を中心に、自分の命に自信を持って喜んで生きる世界を目指して活動を続けている。

11月16日(土)

私たちが日ごろ学んでいることを互いに紹介し合う他、皆が触れ合うプログラムを用意して、互いに交流する日です。 「LA協力委員会」「家族長会」が中心となり、皆のアイデアを取り入れて、午前、午後を通した選択クラスの展示や、ワークショップ、懇親の集いなどを計画します。

12月21日(土)

藤原 由美子 一般社団法人・日本在来種みつばちの会 事務局長

ミツバチという生き物。その生態は不思議に満ちていて、とても興味深いものです。蜂蜜やミツロウなど多様な生産物を作り出し、受粉の働きにより作物や自然界の植物を育みます。しかし現在、気候変動や生物多様性の喪失によって、ミツバチや自然界に変化が・・・

1956年、神奈川県鎌倉市生まれ。慶應大学法学部を卒業後、会社勤務、南米コロンビア遊学を経て養蜂家と結婚し、岩手県盛岡市へ移り住む。岩手大学大学院で博士(農学)の学位を取得後、現在まで「一般社団法人 日本在来種みつばちの会」事務局長として勤務。岩手県環境アドバイザー。著書に「はちみつ」「ミツバチだいすき」(ともに福音館書店)がある。

1月18日(土)

原田 勝広 フリージャーナリスト

SDGsってなあに。地球環境?貧困?そう、今では小学生でも知っている話ですが、これ実は冷戦終焉の産物なんです。核戦争の危機が去って、周りを見れば地球も人も持続可能とは言えない深刻な状況にあることに気づいたのです。ウクライナ戦争でCO2削減策も後退です。世界はどこへ行くのか一緒に考えましょう。

1949年生まれ。上智大外国語学部卒業後、日本経済新聞社入社。主に国際畑を歩み、サンパウロ特派員、ニューヨーク駐在記者を経て、国連、NPO・NGO、CSR担当の編集委員として活躍。日本新聞協会賞受賞。2010年、明治学院大学教授に就任。専門は国連、グローバルガバナンス。現在、湘南医療大学で教鞭をとる。。

2月15日(土)

酒井 慎一 東京大学 地震研究所 教授

日本人なら誰でも体験したことのある地震ですが、その研究は始まったばかりで、まだ不明なことだらけですから、どう対処すべきなのかもわからない。

東京大学大学院 情報学環・学際情報学府 総合分析情報学コース 教授。(兼)総合防災情報研究センター。(兼)地震研究所。1992年 東京大学で博士(理学)。1993年 東京大学地震研究所 助手。2020年 現職

3月29日(土)

安部 智穂

春の芽吹きは力強く、夏の太陽は眩しく、秋の夜長はありがたく、冬の空気は清々しい。巡る季節に寄り添いながら、心を込めて営めば、暮らしはもっと楽しくもっと豊かになります。森に暮らして30年。季節に寄り添う暮らしのヒントをお話しします。

森の暮らし案内人。1994年タイマグラ[アイヌ語で『森の奥に続く道』という意]に、桶職人の夫と移住。山菜や木の実を採り、野菜を育て、保存食や発酵食にするほか、養蜂やカゴ作りなどの手仕事も大切にしつつ、季節に寄り添った暮らしを営む。近著に『森の恵みレシピ春夏秋冬』婦人之友社刊。1968年神奈川県生まれ 自由学園女子部67回生